紀勢本線は、紀伊半島を海沿いにぐるっと半周するJRの路線です。熊野灘の入り江の風景、西側の海岸線沿いを走る区間で眺められる広大な太平洋など、海の車窓が素晴らしい路線です。沿線には、熊野那智大社や那智の滝、潮岬、古座、白浜といったリゾートなど、観光スポットも点在しています。

この記事では、夏の青春18きっぷで紀勢本線の普通列車を乗り継いだ乗車記を車窓とともに紹介します。また、このときに立ち寄った沿線の観光スポットも間単に紹介します。

太平洋に沿って紀伊半島を半周する「紀勢本線」

紀勢本線は、三重県の亀山駅と和歌山県の和歌山市駅を結ぶ、全長384.2kmにも及ぶ長距離の路線です。紀伊半島の外周をぐるりとまわる路線です。

以下のように、JR東海とJR西日本が運行しています。

- 亀山~新宮: JR東海(非電化・単線)

- 新宮~和歌山市: JR西日本(電化・一部複線)

東半分はJR東海が運行する区間で、非電化・単線です。西半分はJR西日本が運行する区間で、紀伊田辺~和歌山間が複線、それ以外は単線です。JR西日本区間は電化されています。

それぞれ特急列車も走っており、JR東海は特急「南紀」(1日4往復)を名古屋~紀伊勝浦間で、JR西日本は特急「くろしお」(1日15往復)を京都・新大阪~和歌山・白浜・新宮間で運転しています。

東側の亀山~津~松阪あたりと、西側の和歌山市駅周辺は、通勤路線としての性格も併せ持ちますが、それ以外の区間は観光路線、あるいは、通学輸送に特化したローカル色が濃い路線です。

今回は、夏の青春18きっぷを活用して、東側の亀山駅から、西側の和歌山市駅まで、普通列車で紀勢本線に乗車してみましたので、車窓をメインに乗車記をお届けします。(旅程の関係上、一部「ワープ」を活用しています)

なお、乗車したのは2017年夏です。現在とは車両やダイヤが異なりますので、ご了承ください。

【亀山~紀伊長島】ロングシートのキハ25形で田園風景と山間部を走る!

亀山駅を午前6時過ぎに出発する新宮行きの普通列車に乗車します。海沿いを走るイメージの強い紀勢本線ですが、紀伊長島駅あたりまでは田園風景と紀伊山地の山々が車窓を彩ります。

亀山駅を午前6時過ぎに出発、オールロングシートのキハ25形に乗車!

亀山駅近くのビジネスホテルを午前5時半ごろにチェックアウトして亀山駅に向かいます。西日本は連日猛暑が続いていますが、さすがに早朝はいくぶんしのぎやすいです。

亀山駅の改札で青春18きっぷに日付印を押してもらい、紀勢本線のホームへ行くと、これから乗車する紀勢本線の新宮行きの普通列車が入線してきました。

車両はキハ25形の2両編成。3ドアの気動車です。座席は全てロングシートです。この列車、新宮駅まで4時間以上を走る長距離ランナーなのですが、ロングシートで乗りとおすのはなかなかキツそうです。

隣のホームには、関西本線の加茂行きの単行気動車が停車していました。こちらはJR西日本の車両で、ボックスシートがありました……。

気を取り直して、新宮行きの列車に乗り込みます。さすがに新しい列車だけあって、車内も明るくきれいです。まるで都会を走る通勤列車のようです。

ちなみに、紀勢本線のJR東海区間には、2016年までキハ40系が走っていたようですが、現在はすべてこのロングシートのキハ25形に置き換えられてしまったそうです。こんなことなら、キハ40が走っているうちに乗りにくればよかったですね……。

もっとも、紀勢本線のJR東海区間には、特急「南紀」が走っていますので、普通列車を観光客が長時間乗り続けるような想定をしていないのでしょう。

多気を出て紀伊山地を超える山岳区間へ

06時08分に亀山駅を発車。この列車は、紀勢本線の亀山駅発の始発列車ですが、さすがに朝早すぎるのか、車内はがらがらです。サラリーマンと思われる乗客がわずかと、旅行客が数名といった感じです。

津、松阪などの主要駅で多少の乗車はあったものの、参宮線との分岐駅の多気駅でおおかたが下車。多気駅で8分ほど停車して07時05分に出発。ここから先、志摩半島の海側を通る参宮線や近鉄線と分かれて、紀勢本線は志摩半島の付け根の山間部を横切るような形で進みます。

といっても、すぐに山間部に入るわけではなく、上の写真のような田園風景が続きます。乗客の乗降はめっきり少なくなり、車内はしんとしています。

栃原駅を出ると、低い山並みがだいぶ近くに見えるようになってきました。このあたりから、紀伊半島の中央を貫く紀伊山地を超えていきます。

遠くに見える橋は紀勢自動車道でしょうか。地図を見ると、紀勢本線のほうはトンネルはほとんどなく、宮川という川が作った谷筋に沿って進みます。一方、紀勢自動車道のほうは、トンネルや橋で直線的に進んでいきます。

07時42分に三瀬谷(みせだに)駅に到着。紀伊山地越えの区間では唯一の特急停車駅ですが、無人駅のようです。

その三瀬谷駅を出ると、三瀬谷ダムが車窓右側に見えてきました。宮川に造られたダムの一つです。宮川は、三重・奈良県境に源流を発し、紀伊半島の東側へ流れ、伊勢市で伊勢湾に注ぐ一級河川です。今回は、この宮川の流れを遡るように進んでいることになります。

梅ケ谷駅という小さな駅を出ると、これまではほとんどなかったトンネルに入ります。ここは、世界遺産である熊野古道も通っている荷坂峠(にさかとうげ)です。紀勢本線と並行している国道42号線(熊野街道)は峠道を超えていくようですが、紀勢本線は長いトンネルで一気に峠を抜けていきます。

その後も、短いトンネルをいくつも抜けて、ようやく紀伊半島の東岸にあたる熊野灘へ出ます。

山間の小駅、梅ケ谷駅から、熊野灘に面する紀伊長島駅まではわずか9分。この9分の間に、車窓は、山から海へと劇的に変化します。紀勢本線のJR東海区間のハイライトですね。

紀勢本線というと、紀伊半島の沿岸部に沿ってぐるっと進むため、海岸沿いの路線のイメージがありましたが、起点の亀山駅から、熊野灘が車窓に見えてくる紀伊長島駅までの2時間半ほどの区間は、田園風景と山々が車窓を彩る路線でした。

【紀伊長島~新宮】熊野灘のリアス海岸を眺めながら終点の新宮駅へ

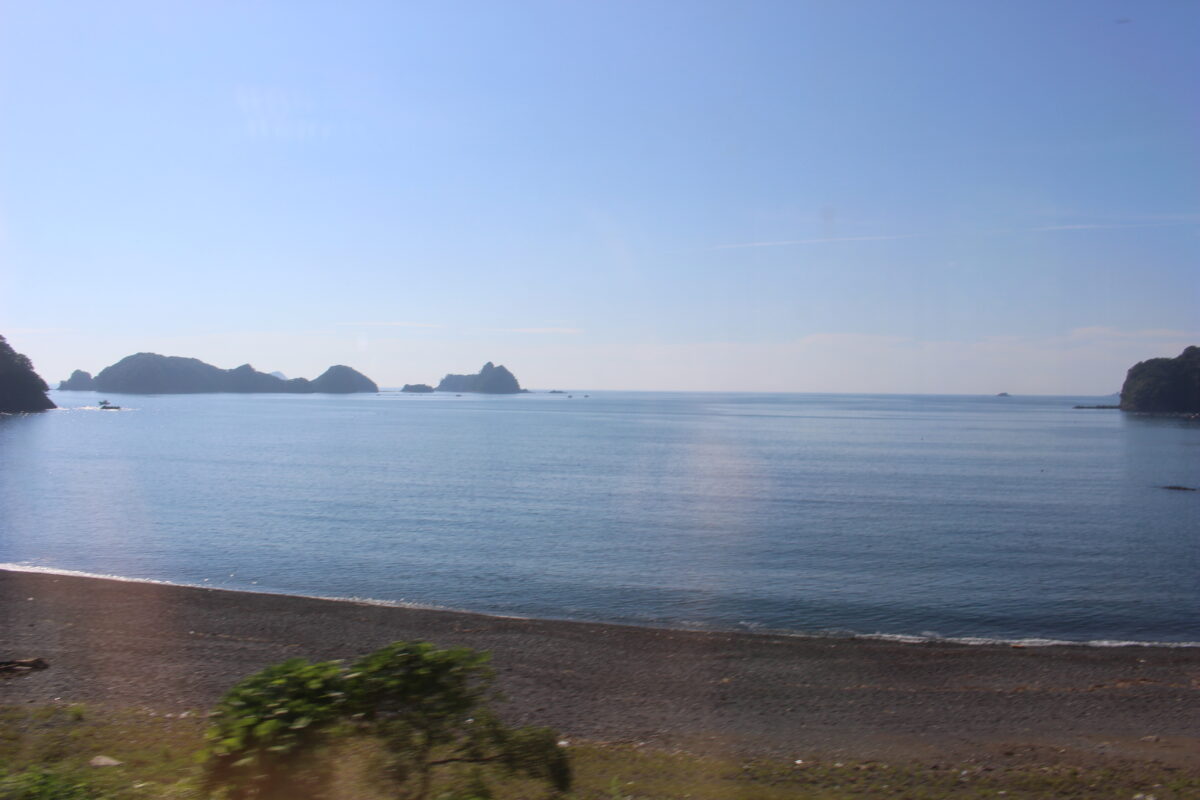

紀伊長島駅から先は、ようやく太平洋を眺めながらの旅となります。新宮駅までの間は、リアス海岸が続き、海に突き出た小さな陸地の根元をトンネルで抜けていきます。

リアス海岸の入り江をいくつも超えて尾鷲駅へ

紀伊長島駅で、高校生と思われる乗車がかなりあり、これまでで車内がもっとも賑わってきました。

先ほど超えてきた荷坂峠は、紀伊国と伊勢国を分ける峠だったそうです。現在は、峠の両側はいずれも三重県ですが、この列車の乗り具合を見ると、明らかに多気~紀伊長島間は閑散区間でした。まるで県境を超えてきたような感じですが、現在でも荷坂峠で生活圏が異なるのかもしれません。

さて、紀伊長島駅からは、熊野灘を左側に見ながら進みます。

このあたりの海岸線はかなり入り組んだリアス海岸になっていて、入り江が続いています。その入り江の根元あたりを紀勢本線は進んでいきます。熊野灘に突き出て、入り江を形作っている小さな半島のような部分の根元をトンネルで抜け、トンネルから出ると入り江が広がって見える、というのを何度も繰り返していきます。

09時01分に主要駅の一つ、尾鷲駅に到着。それほど乗降はありませんでしたが、列車の中から見える町の規模からすると、それなりに大きな町のようです。尾鷲市は雨が多いことで知られています。年間降水量は4,000mm近くになり、東京の2倍以上です。熊野灘と紀伊山地の山々に囲まれた地形で、南風が吹く春~夏の降水量が多いのです。

尾鷲市の東側には尾鷲湾が広がっています。それほど大きな湾ではないですが、これまで何度も見てきた入り江よりは大きいですね。

09時36分、新鹿(あたしか)駅に到着。名古屋行きの特急「南紀4号」との行き違いのために4分ほど停車しました。紀勢本線は大半が単線ですので、行き違いでの停車もあります。

この新鹿駅の周辺も入り江になっていて、新鹿駅は新鹿湾の奥にあります。上の写真のように、入り江の奥には砂浜も見られました。

10時21分、4時間超のロングシートの旅を終え、ようやく終点の新宮に到着しました。紀勢本線のJR東海区間を1本の普通列車で一気に乗りとおしたことになります。車窓の変化が大きいのと、車内が空いていたことで、思ったほど疲れずに済みました。ただ、あまりおすすめはしません(笑)

【新宮~和歌山】太平洋を車窓一杯に望む絶景区間!

新宮駅から先はJR西日本の区間に入ります。これまでの入り江が続く車窓から、直線的な海岸線が増え、黒潮が流れる太平洋が車窓いっぱいに広がります。「橋杭岩」などの見どころもあります。

新宮駅から特急「くろしお」でワープ!

新宮駅では、わずか7分の乗り継ぎで、特急「くろしお18号」に乗車します。今回は青春18きっぷの旅ですが、このあとの観光に時間を割きたいため、串本駅まで「ワープ」します。

※2017年当時は特急「くろしお」に自由席がありましたが、2023年現在、「くろしお」は全車指定席となっています。「ワープ」をするのにも指定席特急券が必要となります。青春18きっぷ旅での「ワープ」については、以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

特急「くろしお」は、新宮・白浜~新大阪・京都を結ぶJR西日本の特急列車です。それなりの本数が運転されているので、関西方面から紀伊半島への観光に便利です。今回乗車した車両は287系で、2010年以降に製造された比較的新しい車両です。JR西日本の直流電化区間で多く使われている標準的な特急車両ですね。

10時28分、新宮駅を発車します。すぐに熊野灘の海岸線沿いを走ります。新宮駅までは道路のほうが海側だったのですが、新宮駅から先は、紀勢本線のほうが海側を走ることが多くなり、太平洋を車窓いっぱいに眺めることができます。

先ほどまでの入り江が連続していた区間とは対照的に、新宮周辺は真っすぐな海岸線が続いているところが多いようです。

新宮駅から15分ほどで紀伊勝浦駅に到着。紀伊勝浦駅を出ると、岩で覆われた海岸線が見えてきました。勝浦と太地の間に広がる森浦湾の海岸線です。その森浦湾を過ぎると、すぐに太地駅に到着です。日本の捕鯨発祥の地と言われているクジラの町です。特急停車駅ですが、無人駅です。

11時10分に古座駅に停車。直前に川幅の広い古座川を渡りました。和歌山県南部を流れる二級河川ですが、「平成の名水百選」に選ばれるほど水がきれいな川だそうです。

熊野灘の車窓を楽しんでいると、あっという間に下車駅の串本に到着しました。

串本駅で途中下車して、潮岬へ観光に向かうことにします。潮岬への移動と観光の様子は、以下の記事で紹介しています。夏の青々とした潮岬の海はとてもきれいでした。

また、紀伊勝浦駅から路線バスで熊野那智大社や那智の滝に観光に行くことができます。「那智の滝」は、日光の「華厳の滝」、茨城県の「袋田の滝」と並んで、日本三大名瀑に選ばれている滝です。華厳の滝よりも落差の大きい、迫力のある、それでいて荘厳な雰囲気の滝ですので、ぜひ見に行くことをおすすめします。

今回は、これらの観光地を巡ったあと、紀伊勝浦駅近くに宿泊しました。

「橋杭岩」と太平洋を眺めながら紀伊田辺へ

翌朝、串本駅からは105系(2両編成)の電車に乗車します。105系電車は、2021年のダイヤ改正で紀勢本線からは姿を消してしまい、現在は新しい227系電車が走っています。

串本駅の近くでは、車窓からは一瞬ですが「橋杭岩」(はしぐいいわ)を見ることができます。橋杭岩は、串本の海岸からすぐ近くにある大島という島まで、海中から40ほどの岩柱がそそり立っている景勝地です。橋の杭のように規則的に並んでいるように見えることから、「橋杭岩」と名づけられました。

この不思議な岩柱は、岩の硬い部分だけが風化して残った結果なのだそうです。

串本から先も、まだしばらく太平洋を望む絶景車窓が続きます。地理的には、串本駅のあたりが紀勢本線の最南端で、ここから紀伊半島の西側へと入っていきます。

観光地として有名な白浜駅に09時09分に到着。ほとんど乗降はありません。観光客は普通列車には乗らないのでしょうね。

紀伊勝浦から約2時間、09時23分に終点の紀伊田辺駅に到着しました。

紀伊田辺駅から113系電車で御坊駅へ

紀伊田辺駅から御坊行きの電車に乗り継ぎます。御坊行きの電車は113系の2両編成です。紀伊田辺~御坊の区間では、この113系が充てられているようですね。

※2023年現在、紀伊田辺~御坊間では、223系、225系、227系電車が使われています。

113系電車の車内は、今回の紀勢本線の普通列車の旅では初めてのボックスシート! 乗車時間が長く、景色もよい新宮~紀伊田辺間を113系で運転してくれればなぁ、と思いつつも、空いているボックスシートに腰掛けます。

紀伊田辺を10時06分に発車します。車内は各ボックスに一人くらいで空いています。この区間も空いた列車でのんびり旅を楽しめそうです。

紀伊田辺駅から先も、まだまだ車窓から太平洋を眺めることができます。ここから先は、太平洋というより、四国と紀伊半島の間に広がる紀伊水道の入口に近いところですね。

紀伊田辺駅を出てから三つ目の岩代駅から、次の切目(きりめ)駅までの間は、海のすぐ間近を通ります。外洋からの波が直接打ち寄せるためか、これまで通ってきたところよりも波が高く、波頭が白く砕けています。

紀伊田辺駅からわずか45分で、終点の御坊駅に到着です。快適な113系のボックスシートにもう少し乗っていたい気分ですが、こればかりは仕方がありません。

紀勢本線の最終ランナーは225系!

御坊駅では11分の乗り継ぎで、和歌山駅行きの電車に乗車します。紀勢本線普通列車の旅も、いよいよ最後の区間になります。

最終ランナーは225系電車! これまで乗ってきたJR西日本区間の電車の中では、飛びぬけて新しい車両です。

車内には1+2列の転換クロスシートが並びます。一人掛けのシートは、一人旅にはありがたいですね。車端部はボックスシートになっていました。

ほとんどの乗客が、先ほどの列車からの乗り継ぎのようです。2両編成から4両編成への乗り継ぎなので、車内はがらがらです。

11時02分に御坊駅を発車。今日乗ってきた105系や113系と比べると、信じられないほど静かに滑り出しました。さすがに新しい電車ですね。クロスシートなのもあって、乗り心地は抜群です。

御坊駅から二つ目の紀伊由良駅では、後続の特急「くろしお」に道を譲ります。このあたりは、風力発電の風車が目立ちます。太平洋や紀伊水道からの風が強い地域なのでしょうね。

藤波駅と紀伊宮原駅の間で、紀伊水道に注ぐ有田川を渡ります。これまでの区間とは違い、少し内陸に入ったところを走るため、海を見ることはできなくなりました。

和歌山の都市部に近くなると、どんどん乗客が増えてきます。がらがらだった座席もほぼ埋まり、立ち客も出るくらいの混雑になって、12時10分、終点の和歌山駅に到着しました。

これで紀勢本線を完乗! 4時間のロングシートの旅から始まり、多くの列車を乗り継いで、ようやく和歌山までたどり着いたのでした。

入り江が続く東側、大海原の西側、対照的な海の車窓を眺められる紀勢本線

ここまでご紹介したように、紀勢本線を普通列車で乗り継いできました。

一概に海の車窓といっても、紀勢本線の東側(JR東海区間)と西側(JR西日本区間)では大きく異なっていました。

東側の紀伊長島~新宮間は、熊野灘に面したリアス海岸が続くため、小さな入り江や漁港が点在し、素朴な漁村の風景を楽しむことができます。一方、西側の新宮から御坊までの区間は、比較的直線的な海岸線から、太平洋の大海原を眺めることができます。

紀勢本線は380km以上にも及ぶ長大な路線です。沿線には観光地も多くありますので、沿線で宿泊をして、途中下車しながら観光を楽しみつつ、旅をするのがおすすめです。

以上、「【紀勢本線 乗車記】普通列車で乗り継ぐ紀勢本線の旅! 素朴な入り江の風景から太平洋の迫力ある大海原まで海の車窓を満喫!」でした。紀勢本線は海の車窓を満喫できる路線です。観光しつつ、車窓も楽しむ旅がおすすめです!

関連記事

青春18きっぷ関連のトップページです。青春18きっぷの最新情報、基礎知識から、おすすめのルートや列車、使いこなしのコツなど、さまざまなコンテンツを掲載していますので、ぜひご覧ください。

コメント